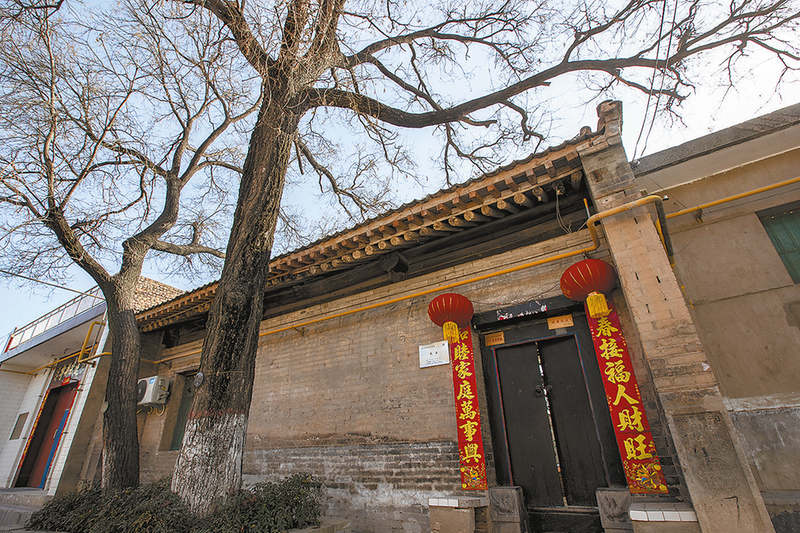

老城民居

康有为题写“图书馆”匾额

古建筑一角

富平县人民政府旧址

望湖楼

本报记者 吕佳/文 彭一鹏/图

每一座古村落都是一部厚重的书,流传着一段段百转千回的动人故事。富平县城关街道莲湖村便是这样一处隐匿在时光深处的宝藏,承载着岁月的痕迹,见证着历史的变迁。2月14日,记者走进莲湖村,用文字和镜头解码这座古村落的往昔风华……

聆听历史足音

“南门外稻子莲花,西门外一座宝塔。北门外水流桥上桥下,东门外杜村堡千家万家。”这首在当地广为传唱的民谣,生动形象地将莲湖村往昔的美景呈现于世人面前。

莲湖村位于富平县城西北方向约一公里处,因村南曾有大片莲花池而得名,2013年入选第二批中国传统村落名录。它之所以被大家所知,是因为自元末明初至上世纪七十年代一直是富平县城所在地,人们又把它称为“富平老城”。

村子坐落于中山塬余脉,矗立在高阜之上,呈东西走向,四周川塬相间,地势中间高四周略低。站在远处眺望,老城城墙残存数段,但轮廓依稀可辨,带给人强烈的视觉震撼,虽历经650余年的岁月剥蚀,其沧桑挺拔的气势依然让人心生敬畏。

从北门陡坡徒步而上,一排排民居依次映入眼帘,随便推开一扇老宅门,古风古韵扑面而来。行走在村内的青石街道上,脚下发出清脆的声响,犹如历史的跫音敲打着行人的心房。斑驳的城墙,砖石错落,缝隙间顽强生长的荒草,在微风中轻轻摇曳。抚摸着粗糙的墙面,指尖触碰到的是逝去光阴的纹理,每一道裂痕、每一块砖石,都像是一部无言的史书,记录着先人的智慧与生活的印记,镌刻着曾经的金戈铁马与人间烟火。

莲湖村为何建于高阜之上?“堑城”之名又因何而来?

“借助天然台塬、削四壁夯筑而成,看上去形似刀劈,故称‘堑城’,也有一层意思是风水最佳的地方。”莲湖村党总支书记刘文育告诉记者,堑城东西长约520米,南北宽约350米,呈不规则长方形,占地面积约280亩。因当地人口口相传,“堑城”逐渐误读误写为“斩城”,背后的故事,说来话长。

明朝之前,莲湖村被称作“窑桥头”。元后至元元年(1335年),元军守将张良弼率部自义亭移至窑桥头,筑寨据险,易名“窑桥寨”。明洪武二年(1369年),明军大将徐达率军经略关中,以窑桥寨为新县治。明洪武三年(1370年),主簿陈忠信择城中最高处创建县廨、文庙及税课局等。明正统元年(1436年),知县高应举借助自然地形,刀削斧劈,夯土筑城,城池初具规模。此后,历任知县修建四门、增修敌台、建拦马墙,并由西向东依次修建金城、连城两座辅城,与周围的丘陵削壁共同构成了古城的独特风貌。

明清及民国时期,此处皆为县治。直到1970年,富平县委、县政府以及县级机关单位纷纷从窑桥寨迁往窦村,全县政治、经济、文化中心也随之发生了转移。

追忆人间烟火

古村落不仅是独特的人居建筑,它更是记录着一代代人的生活轨迹,里面藏着浓浓的人间烟火。

莲湖村老城街巷格局保存完整,现有正街、南街、北街三条主街,南北东西四门以及书院巷、姜米巷、东顺城巷、北顺城巷、马家西巷、王家巷等十一个巷子,各巷与主街均以“丁”字相交。

缓步行走村中,石板轻响,故事低语,诉说着这里的过往。被众多网友称为“最牛银行”的中国人民银行富平支行旧址就在这条街的西头。

窄窄的门洞、高高的门槛、黝黑的墙钉……这是一座不起眼的青砖瓦房,如果不是墙上“中国人民银行”那几个红字,很难让人想象这里曾是人来人往的银行所在处。一位村民告诉记者,这座始建于清末民初的普通民居,自南向北依次建有门厅、过厅、上房和东西厢房。

银行旧址东边不远处便是富平县人民政府旧址。门楣上留存着的“为人民服务”水泥浮雕遒劲大字,一瞬间似乎把人拉回到过往的岁月。几位村民正在门口晒着太阳聊着家常,年近八旬的翟德良老人热情地介绍着老城的故事,言语间满是对这片土地的自豪。

“西门坡向南两边有小卖部、照相馆、书店、药店、车马行,还有个放映站……”回忆起当年车水马龙、商铺云集的场景,翟德良老人感慨道。

“小时候听家里老人说,老县城西门北段还有一条街叫炭市街,是当时渭北名气很大的煤炭交易市场。”翟德良老人告诉记者,老城与连城距离很近,一条不宽的沟壑将两城东西隔断。以西门坡为界,北段为炭市街,南段是与南关接壤的商业街。直到上世纪中期,炭市街都是热闹红火的煤炭交易市场,周边做煤炭生意的人赶着“驮子”来这里交易。

富平老城里的人间烟火不仅存在当地居民的记忆里,还被记载到了文献里。

记者查阅相关资料得知,明代初期,城内就依照县署办公规模而建,原县衙、考院、布政司、书院、察院等机构主要分布于老城正街之中,庙宇、祠堂、钟楼等古建筑林立。当时官府要员、达官显贵、社会名流、守城官兵和少数商户在城内居住,大多商贾居民在西门外连城堡、金城堡居住。

明末清初,城内商户居民逐渐增多,街道两旁商铺林立,车水马龙,繁华历经数百年。

触摸时光印记

莲湖村,这座承载着历史沧桑的古韵之地,虽然历经变迁,但遗留下大量的历史人文遗存。村内保留下来古老的民居精致古朴,很多老房子门口都有雕刻精美的门槛石,屋脊做雕砖或用片瓦组成镂空花饰。

孟随年一家所住院子,是莲湖村目前保存最完好的一处老宅。这座建于百余年前的老屋青砖到顶,院墙屋墙通体相连,窗户上的花格和青砖上的浮雕雕刻得非常精细,虽然墙头剥蚀,但仍透露出大户人家曾经的殷实。

村内文庙、武庙等现存古建筑,散发着古韵之美;圣佛寺塔、望湖楼、藏书楼,气势磅礴,令人叹为观止。迄今为止,当地还盛传着津津乐道的望湖楼与藏书楼的相关故事。

望湖楼坐落于老城的东南角,其前身是富厚仓库的旧址。据富平县城区文管所副所长王立训介绍,望湖楼是清同治八年(1869年)知县江汇川建造的。然而,到了1916年,它不幸在“逐陆之役”中遭受损毁。现存望湖楼是1923年胡景翼将军主持重修的为砖木结构日式三层楼体,门额石匾上“礼堂”二字清晰可见,二楼北门石匾上“建议”二字庄重而立,三楼南墙正中匾题“藏书”,北匾则镶有“尊经”二字,落款均署“壬戌年冬书于郑州军次胡景翼”。尤其南门“望湖”二字,使人不禁眼前浮现十里莲湖、千顷碧波、莲田滚珠的绝色美景。

“这座藏书楼曾是众多学子梦寐以求的求学之地。”在正街东侧的藏书楼楼下,王立训说,这座二层砖结构的藏书楼修建于1924年,并留下一段康有为题写匾额的轶事。

康有为来陕期间,受友人张扶万之邀来到富平。此时,恰逢正在建藏书楼,康有为参观后得知,建造藏书楼经费来自修复望湖楼所剩资金,心中深受感动,随即题写“图书馆”匾额。又即兴作诗:“前代孙杨有青名,国朝吾敬李天生,文昌水曲扶万宅,又继亭林到富平。”

望湖烟雨、玉带环流、宝塔远眺、青桥流水……富平老城并非仅仅停留在历史的记忆之中,它还焕发着新的生机与活力。现代气息与古老韵味在这里交织,共同演绎着这座老城独有的魅力。

近年来,富平县以“一座堑城、一曲宫腔、一道泉河”为源,以“城池文化、军事文化、民俗文化”为魂,亮化望湖楼和圣佛寺塔,修复文庙棂星门及泮池等古建,建成运行老城记忆馆,着力打造集旅游集散、文化体验、非遗展示及休闲度假于一体的综合性景区,让莲湖村成为富平守护历史根脉、留住乡愁记忆、传承非遗文化、开展研学教育的新去处。

古村落是凝固在时光深处的诗意画卷,是我们心灵深处的归宿和精神寄托的家园。其一椽一木、一砖一瓦,承载着人们太多的回忆和情感。它宛如一位饱经沧桑的老者,时刻提醒着我们铭记过去,珍视当下,传承未来。