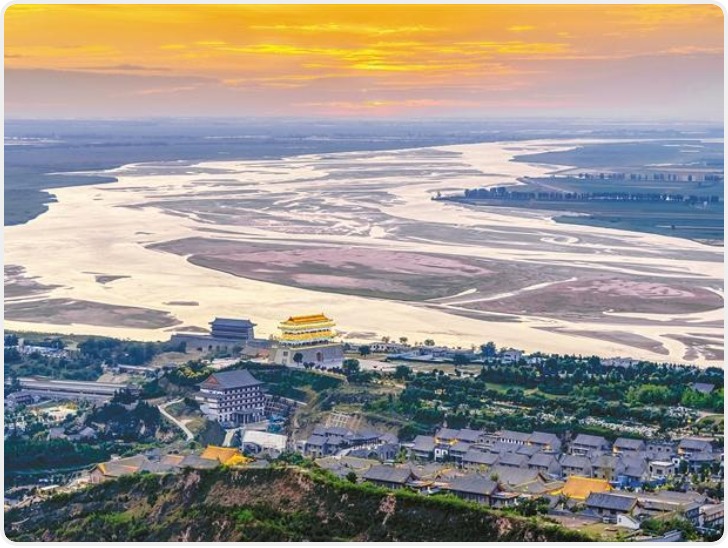

坐落于黄河岸边的潼关古城景区 受访单位供图

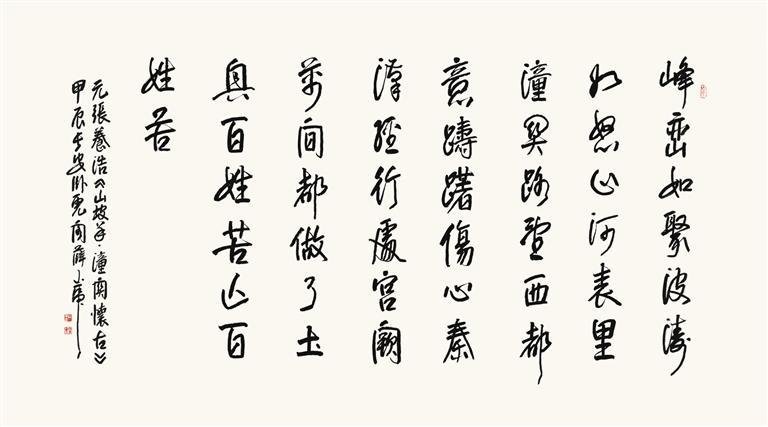

峰峦如聚,波涛如怒,

山河表里潼关路。

望西都,意踌躇。

伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。

兴,百姓苦;亡,百姓苦。

——元·张养浩《山坡羊·潼关怀古》

书法 《山坡羊·潼关怀古》 薛小虎 书

关始建于东汉建安元年(196年),是关中的东大门,很多重大战事在这里发生。王侯将相,文人骚客,在这里留下了众多的故事和篇章。1800多年过去了,如今的潼关,铺开一幅壮丽的画卷……

一代大家 关中赈灾救民之路

“天历二年(1329年),关中大旱,张养浩被任命为陕西行台中丞,在他赶赴陕西赈灾的路上,路过潼关,写下了这首流传至今的散曲《山坡羊·潼关怀古》。”11月28日,潼关县博物馆讲解员朱华蕾说。

在这首驰名古今脍炙人口的作品中,作者把描写潼关形势的险要和揭露封建统治阶级的罪恶紧紧结合起来,通过“宫阙万间都做了土”,发出了不管封建王朝是兴是亡,都只会给人民带来痛苦灾难的慨叹。

张养浩(1269年-1329年),山东济南人。是我国元代文学家、诗人、散曲家、政治家,他的散曲创作奠定了他在中国文学史上的不朽地位。

他早年凭自己的才学,曾担任过元朝诸多官职;后因看不惯元朝腐败统治而辞官归隐,朝廷曾七次召他回朝,他都拒绝了。元明宗天历二年正月,“关中大旱,饥民相食”,朝廷召他为陕西行台中丞,灾情严重,激发起他为民担当的精神。二月,张养浩接到任命后,不顾高龄体弱,立即把自己家里的财产都分给村里的穷人,便向陕西进发。

赈灾途中,经洛阳、潼关,直奔长安。一路行来,目睹灾民惨状,感历代兴废,写了数首怀古曲,意绪苍凉,流露出对前景黯淡的哀叹和对人民苦难的深切同情。

到陕西做官四个月,张养浩从没有回到家里住过,一直住在官府,晚上便向上天祈祷,白天就出外救济灾民,没有丝毫的懈怠。

七月二十七日,张养浩“得疾不起”,病逝于任上,享年60岁。消息传开,“关中之人,哀之如失父母”。

如今的潼关,黄金、华夏金城、潼关黄河文化、软籽石榴、花椒、潼关肉夹馍、酱菜、鸭片汤等品牌,带动县域经济发展,辐射全国,走出国门。

漂洋过海 潼关肉夹馍风行之路

在国内的大小城市,抬头就可能看到“潼关肉夹馍”的小吃店,这样的门店在全国超过1万家,年产值超过10亿元。潼关县从事肉夹馍产业工业化企业有10家,33条生产线,全县每天生产260万左右个饼子,这些饼子每天源源不断地从潼关发往全国各地和海外一些国家的餐饮店、超市和家庭。已出口韩国、日本、新加坡、美国、澳大利亚、加拿大等国。

“热馍夹凉肉”,潼关肉夹馍吃起来香酥可口,携带方便,被称为历史悠久的“快餐”。

相传唐太宗李世民率军出征途中,在潼关品尝了肉夹馍后,连声称妙,潼关肉夹馍就这样在当地发展了起来,改革开放后,逐渐走向全国,近年来,更是雨后春笋般地在全国扎根、发芽、开花、结果。

“今天要发出去一万四千多单,西班牙和泰国最近才各开了一个店,这两个店的生意还都非常好!”11月28日上午,潼关县盛潼餐饮管理有限公司总经理董开锋说。

董开锋说,公司的前身是肉夹馍店,现在他们已经成为生产、销售、配送、连锁经营、培训于一体的综合性公司,目前有6个生产车间、8条生产线,员工160余人。日产潼关千层饼30余万个,卤肉3吨。一些产品出口美国、新加坡、日本、意大利等国家和地区。通过电商,全国95%以上的城市实现24小时内收到产品。

安全是食品的生命。董开锋说,今年以来,他们投资对生产车间设备进行升级改造,实现食品形成保护前零接触、“无人车间”的生产状态。

潼关肉夹馍产业链逐渐拉长,每个节点都得到提升,都在创造价值。盛潼餐饮管理有限公司行政主任李荣说,公司上月工资超过万元的有十多个人。公司还有很多钟点工岗位,那些接送完孩子的“宝妈”也能抽出时间来工厂做工,时间自由,收入不菲。公司还参股与附近的企业一起加工快递包装泡沫箱和冰袋等等,扩大了就业。

软籽石榴 群众致富增收之路

潼关县南部为秦岭山区,中部为黄土台塬,北部为黄渭河滩地。特殊的地理位置,让农业成为了发展的短板,直到当地群众引进软籽石榴后发现非常适合农业产业发展。

软籽石榴果实营养丰富,和普通石榴相比,个头大,籽颗粒饱满、紧密,果汁丰盈,籽粒最外层的膜很薄,轻轻一咬就可以咬破,软甜爽口。石榴籽又小又软,嚼一嚼就可以直接吞食。

潼关县将软籽石榴确定为全县农业的主导产业,并广泛推广。在县域范围内,推行“公司+合作社+农户”“企业+托管+农户”,采取村级主抓示范户,镇(街道)主抓合作社和家庭农场,县级主管部门主抓现代农业园区千亩果园,三者互补,带动全县软籽石榴产业发展。

“今年的商品软籽石榴已经卖完了。”高级农技师、潼关县金桥牧业有限公司董事长王新军说。他2007年开始引进、试验、研究、推广软籽石榴新品种,成立专家团队,培育出抗冻性强、适应性广、品质优良的“岳渎红软籽”石榴新品种。

软籽石榴落地生根,成为当地群众致富的“软黄金”。目前,全县发展面积4.48万亩,村村有种植。“潼关软籽石榴”获得国家地理标志产品,“潼翔”“籽特软”“中子嵋”等5个品牌相继通过国家绿色产品认证。

“每亩软籽石榴每年可以收入2-3万元,好的会达到4-5万元。小小石榴带动很多当地群众走上了致富路。” 王新军说。

古渡听浪 千年潼关一路歌

“现在我们面朝北面,黄河对岸就是山西省芮城县,向东面十几华里就是河南省的灵宝市。西面这条河就是渭河,再向西还有洛河,渭河是黄河的最大支流,在这里注入黄河,形成了三河交汇、黄渭分明的自然奇观。黄河自韩城龙门南下,在潼关古渡口形成了一个小于90°的急转弯,景色壮观,令人感叹,然后奔流向东,流入大海。鹳雀楼就在不远处,王之涣的《登鹳雀楼》‘白日依山尽,黄河入海流’的千古绝唱形象地描述了这一壮美景观。”11月28日下午,在潼关古渡口,潼关县天河印象文化旅游有限公司副总经理白佩讲到。

潼关古渡口曾经船只众多、水运繁忙、码头繁华,为古代中国对外贸易和繁荣昌盛作出了巨大贡献。 “彩帆漫羡晨争渡,晚看渔灯照客船”描述了过去渡口的繁华景象和诗情画意。现在的潼关古渡口,已经成为人们亲近母亲河、体验渡口文化、品鉴黄河文化、游览黄河美景的经典之地。

“现在,来我们这里旅游的西安、渭南以及周边山西、河南的游客非常多,还有一批批研学的学生来参观学习。” 白佩说。

不仅是黄金、肉夹馍、软籽石榴、酱菜等等,潼关的故事还很多,每个产业和行业,都在连通中国东部与西部、走向世界的大道上。

延伸阅读

河流大野犹嫌束

潼关在中国历史上建关时间悠久,具有深厚历史文化底蕴。

“平关中,路向潼。”三国时期《平关中》这样写到,这是目前发现最早吟咏潼关的诗。根据政协潼关县委编著的《咏潼关古诗词选著》,古代有122位诗词作家写下与潼关有关的诗词186首(篇)。

古潼关的雄奇险要和繁华重要震撼了许多文人骚客,也引发了诸多政治家、军事家、文学家发人深省的感慨。唐李世民在《入潼关》里描述:“崤函称地险,襟带壮两京。霜峰直临道,冰河曲绕城。古木参差影,寒猿断续声。冠盖往来合,风尘朝夕惊。” 杜甫在《潼关吏》中写到:“士卒何草草,筑城潼关道。大城铁不如,小城万丈馀。”薛逢在《潼关河亭》中写到:“重冈如抱岳如蹲,屈曲秦川势自尊。”郭文之在《出关怀古》中描述:“雄关百二气佳哉,日色苍茫拂曙开。华岳三峰皆北拱,黄河一水自西来。”

“天设潼关金陡城,中条华岳拱西京。何时帝劈苍龙峡,放与黄河一线行。”明王廷相的《潼关》也道出了潼关的险要。

清谭嗣同的《潼关》:“终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。河流大野犹嫌束,山入潼关不解平。”从高城、秋风、黄河、群山四个方面展示了潼关的独特景象,抒发了作者博大昂扬的情怀,豪情壮志溢于言表。

还有张九龄、崔颢、岑参、韩愈、刘禹锡、杜牧、许浑、韦庄、魏源等等,他们都在潼关留下了不朽的篇章。

记者手记

长河奔海 青山依旧

太要镇、港口镇、桐峪镇、安乐乡、高桥乡、南头乡、代字营乡……1999年的夏天,我几乎跑遍了潼关县的全部乡镇,采写了从事新闻工作后的第一篇通讯稿件,是关于潼关县农业综合开发的内容,洋洋洒洒,写了一个整版,而今,这些当时的地名我还能顺口说出来。

2019年5月,采访报道了在潼关古渡口景区举办的第三届诗曲大会后,因为工作关系或特殊情况,再也没有去潼关采访过。这20年间,潼关很多有影响的事情我都在《西安晚报》报道过,从黄金到酱菜,从“黄河老腔”到“潼关古战船”,从“最美医生”刘永生到“孝感乡邻”王芳玲,从“城区免费公交车”到“农村免费校车”。独自钻过金矿,深夜翻过禁沟,吃过“农家乐”,喝过鲶鱼汤。那些住过的宾馆,有的换过了多次招牌。

2024年11月28日,再去潼关采访。

“往来千里路长在,聚散十年人不同。”站在岳渎公园,仰望华山,俯瞰黄河,想起2012年10月公园建成开园的盛况,那一群朝气蓬勃的规划者和建设者,有华山一样的精神,黄河一样的感情。脚下是他们实施的陕西东大门绿化工程,在东起陕豫交界,西至华阴交界长21公里的沟壑残塬上植树造林,打造出一道美丽的风景线,构筑了进入潼关的一道生态屏障,让从东部进入西部的客人第一眼看到了西部满眼绿色。如今,林下还发展了大量的经济作物,成为当地村民的“聚宝盆”。

此次采访间隙,拜会了一些新老朋友,问起一些老朋友,有些如日中天,有些淡出江湖,有些归隐人海,有些已经失联。

长河奔海,青山依旧。像“潼关肉夹馍”走出国门走向世界,像“软籽石榴”扎根山乡硕果累累。在潼关,来潼关,人,或是秦岭山中一棵草,或是黄河浪里一滴水,或守望,或远走,生生不息……

本版稿件均由记者石俊荣采写