3月15日五家单位联合发布消息,公布了洛南县夜塬旧石器时代遗址的考古新发现。在该遗址,发现了堆积厚度达22.8米、可划分为36层的遗址地层,目前已出土石制品12000余件。考古人员认为,60万年前已有古人类在洛南盆地活动。

五家单位组成组成考古队 从去年3月开始发掘了一年

夜塬遗址位于陕西省商洛市洛南县四皓街道柳林社区夜塬自然村,距洛南县城中心约4千米,处在南洛河与其南部支流县河之间的“四十里梁塬”第二级阶地部位,属于旷野类型旧石器遗址。

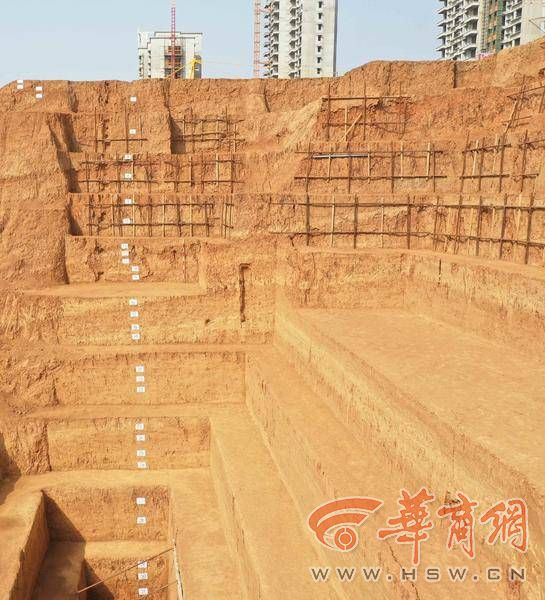

△发掘工作照

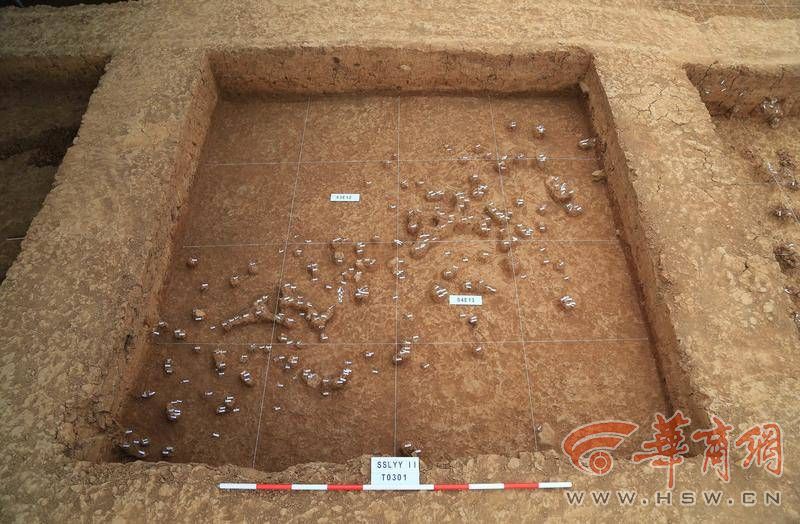

△石制品密集分布状况

为配合洛南县翠微花园工程项目建设,保护和抢救历史文化遗产,经国家文物局批准,陕西省考古研究院、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、南京大学地理与海洋科学学院、商洛市博物馆(商洛市考古队)、洛南县博物馆等单位联合组成考古队,于2021年3月至2022年3月对该遗址进行了正式考古发掘。

项目负责人为陕西省考古研究院张改课,业务指导为中国科学院古脊椎动物与古人类研究所王社江。

发掘面积500平方米,地层堆积厚度22.8米可分36层

△遗址地层剖面(东向西拍摄)

本次发掘区域位于遗址东南部,发掘面积500平方米。遗址地层堆积厚度达22.8米,可划分为36层:

第1-4层为含石制品的表土和近现代扰动地层;

第5-36层为原生的旧石器时代文化层,其中35层以上为黄土-古土壤沉积层,最底部的第36层为河流相洪积-砂砾石层。

原生文化层中以第5-7层出土遗物最为丰富,第8层以下出土石制品逐渐减少。

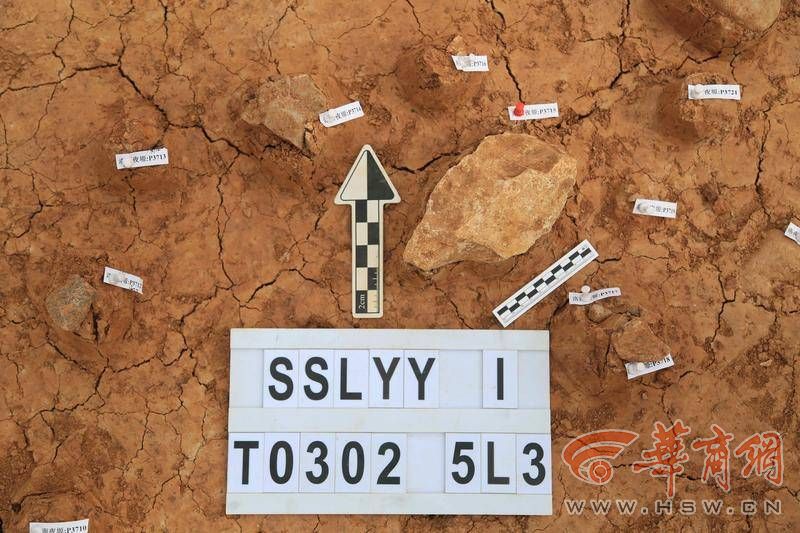

△探方内石制品分布状况-第7层-由南向北

△探方内石制品分布状况-第7层-由南向北

△探方内石制品分布状况-第5层-由南向北

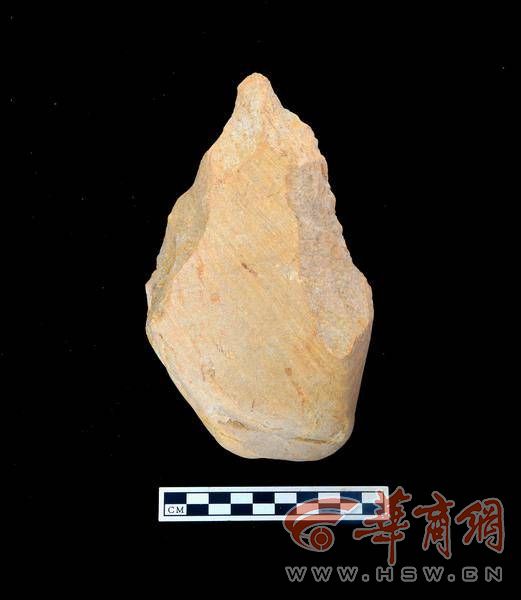

目前已出土石制品12000余件,类型有石核、石片、工具、断块和碎屑等。工具中包括刮削器、尖状器、砍砸器、手斧、手镐、石球等器型。

60万年前已有古人类在洛南盆地活动 25万年前开始人类活动进入繁盛期

△石核

△石片

△手镐

△石球

通过对地层堆积特点和石制品特征的观察,考古人员初步认为:夜塬遗址含古人类文化遗存的地层不晚于距今约60万前的中更新世早期时便已经开始形成,那时已有古人类在洛南盆地活动,当时人类的石器加工技术属于“简单石核-石片技术”体系;从距今约25万年前后的中更新世晚期开始,人类活动进入繁盛期,并一直延续至距今约7万前后的晚更新世早期,古人类在此期间留下了比较丰富的阿舍利工业类型的石器制品。

出土石制品和古环境背景等相关样品的研究正在进行

△原位埋藏的手斧-第5层

洛南盆地是目前中国旧石器时代遗址分布最密集、出土石制品最多的地区之一,在世界旧石器遗址中占据重要地位,被认为是东亚地区阿舍利工业类型石器最集中、最丰富的发现地。

夜塬遗址是目前洛南盆地发掘地层深度最大的旧石器时代遗址,也是整个洛南盆地第二级阶地第一处经过完整系统发掘了全部地层堆积物的遗址,遗址出土的石制品、地层年代、古环境背景等相关样品的研究正在进行之中。

确认阿舍利类型石器工业在洛南盆地流行时代为距今25万到5万年

△发掘工作照

考古人员认为,本次夜塬遗址发掘的意义可以概括为以下三点:

一是在洛南盆地再次发现有层位关系清晰、种类和数量较多的阿舍利工业类型石器组合,进一步确认了阿舍利类型石器工业在洛南盆地的流行时代为距今25万~5万年左右,对于研究旧石器时代东西方人类文化交流具有重要的意义;

二是通过坚实的考古发掘资料表明,在第二级阶地的旷野遗址存在时代更早的“简单石核-石片”技术体系的石制品,这对研究洛南盆地乃至秦岭地区旧石器文化的发展过程具有重要的价值;

三是本次考古发掘完整揭露了洛南盆地第二级阶地部位的地层堆积,这对研究洛南盆地早期人类在盆地生活的最早年代、遗址年代序列以及不同时期古人类的石器技术、生存活动强度与环境变迁之间的关系等提供了难得的基础资料,相信通过这次发掘必将进一步深化洛南盆地乃至整个大秦岭腹地旧石器遗址的多学科研究。

华商报记者 马虎振(陕西省考古研究院供图)